聴力検査の結果のみかた

滋賀県守山市、小児科・アレルギー科・耳鼻咽喉科のきどわき医院です。

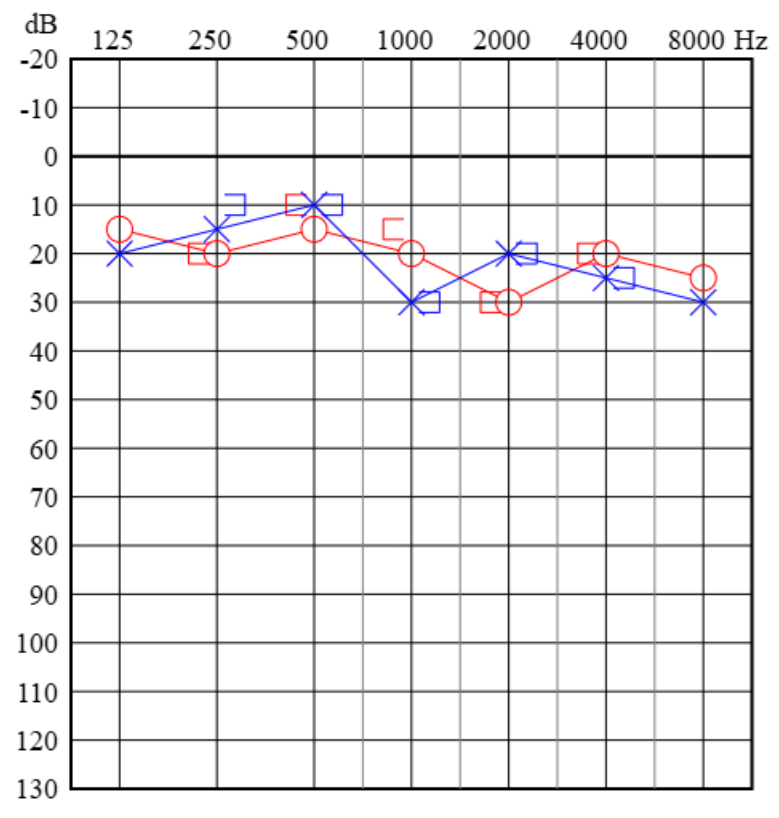

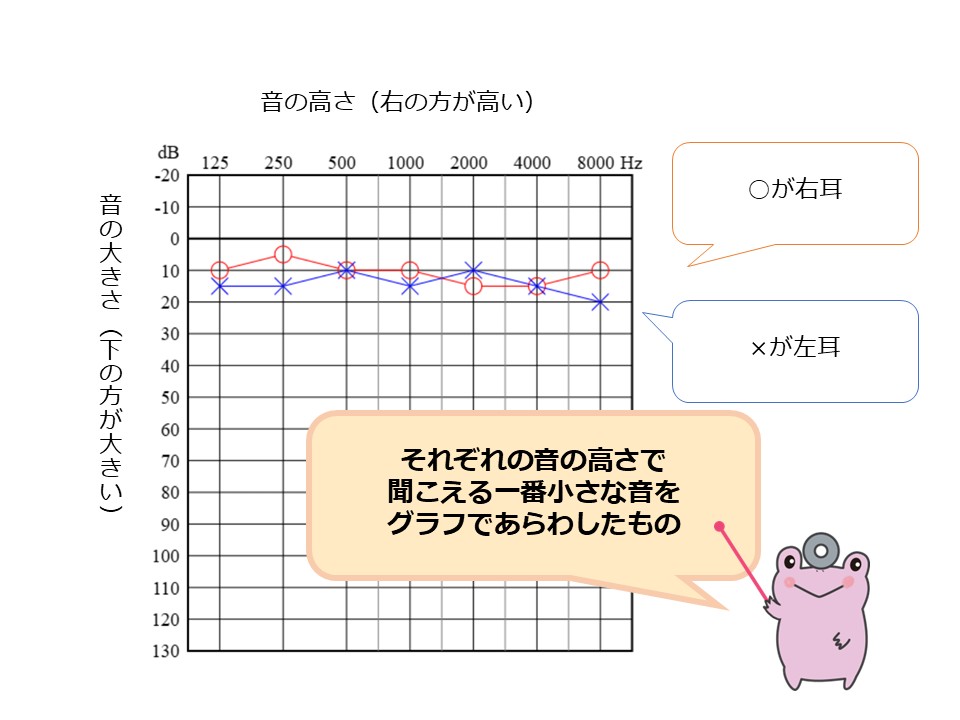

当院の耳鼻科で聴こえの検査をしたら、このような結果の用紙をお渡ししています。

これは「純音聴力検査」の結果用紙で「オージオグラム」といいます。今回はこのオージオグラムの結果のみかたについてご説明します。

純音聴力検査ってどんな検査?

純音聴力検査は、防音室でヘッドホンなどの機器を装着して、色々な高さの音を聴きその音が聞こえているかどうかを調べる検査です。

純音聴力検査では「気導聴力」と「骨導聴力」の2種類を測定します。

「気導聴力」はヘッドホンから出る音を耳から聞いて調べる検査です。

音は空気を振動させて伝わりますが、空気の振動を耳介、外耳道(耳の壁)、鼓膜を通して中耳、内耳(聴神経)か脳へと伝わっていく聴こえのレベルを調べることができます。

一方「骨導聴力」は耳の後ろやおでこ、こめかみなどに振動子をあてて頭蓋骨を介して聞こえる骨導聴力を調べる検査です。骨導聴力は、頭蓋骨から直接内耳に振動を与えるので、鼓膜や中耳を介さずに内耳の聴力を直接図ることができ、聴神経の聴こえの力を調べることができます。

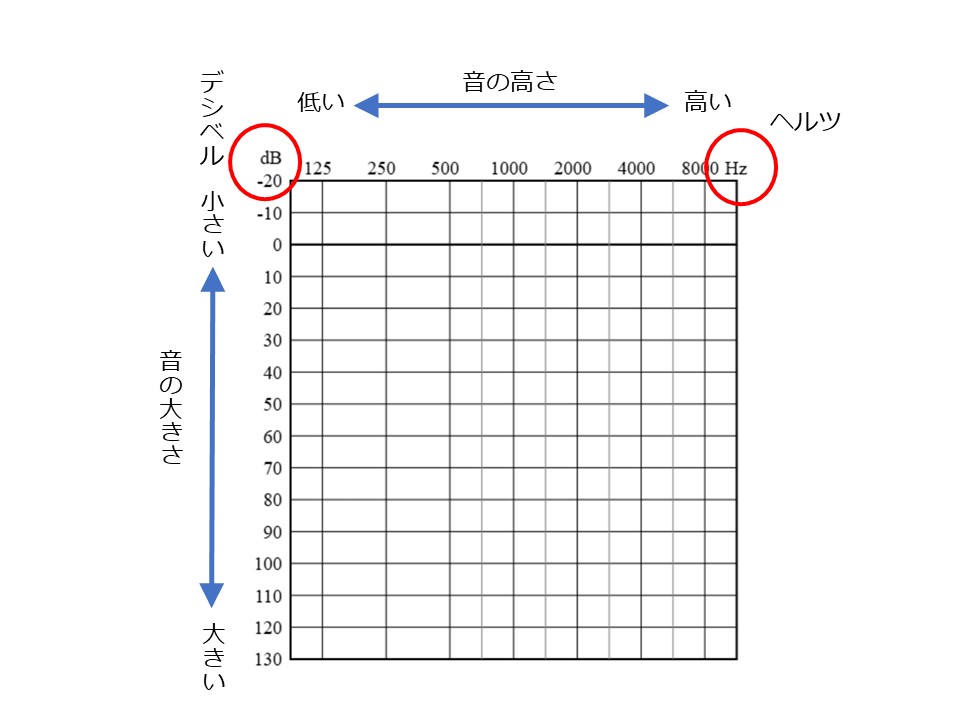

オージオグラムのみかた

それではオージオグラムのみかたについてお話しましょう。

このグラフは縦軸が音の大きさ、横軸が音の高さを表しています。下にいけばいくほど音が大きく、右に行けば行くほど音が高くなります。音の大きさの単位は「dB:デシベル」、高さの単位は「Hz:ヘルツ」です。

「0dB」とは、「聞こえに問題のない成人の平均聴力」を基準とした音の大きさです。(19世紀後半から20世紀初めの成人の聴力データがもとになっており、現代では成人の平均聴力はもう少し悪いとされています。)

ちなみに、一般の健康診断では1000Hzと4000Hzのみを測定します。健康診断での低い方の音が1000Hz、高い方の音が4000Hzです。

気導聴力

ヘッドホンから出てくる音の聞こえを「気導聴力」とよびますが、こちらは○と×で表します。

○が右耳、×が左耳です。

気導聴力は125Hzから8000Hzまでの7つの音の高さを測定します。

○と×の音の大きさより下の部分の音は聞こえる、ということになります。

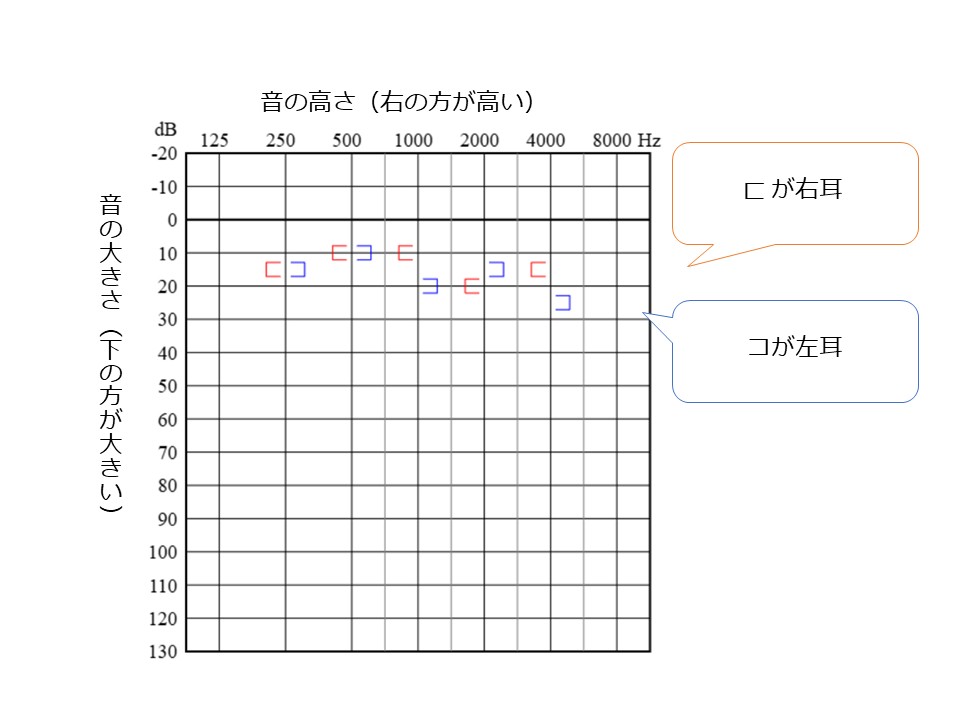

骨導聴力

耳の後ろやおでこなどに当てた振動子から内耳に直接音を振動として伝えて測るものが骨導聴力です。

オージオグラムでは上のようなコの字型のマークで表します。

骨導聴力は250Hzから4000Hzの5つの音を測定します。

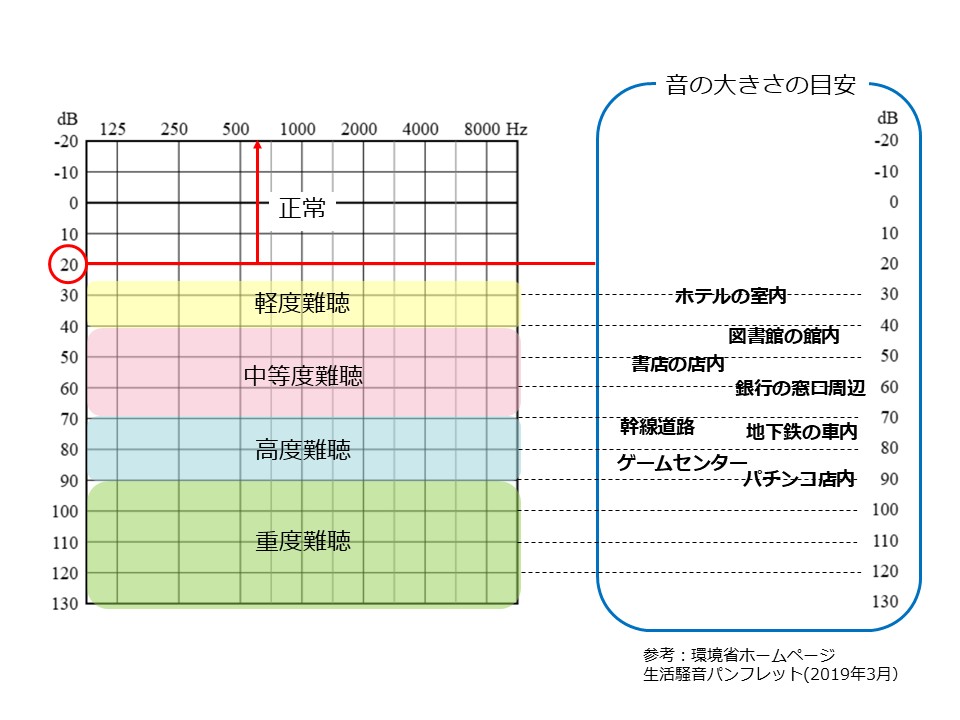

難聴の程度

こちらは聴力レベルからみる難聴の程度を表しています。

オージオグラムの右側にある音の大きさの目安を参考に、どのくらいの音まで聞こえているかを確認していただくとわかりやすいと思います。

ところで、人の話し声の大きさは65~70dB程度です。では、聴力検査で聴こえる一番小さな音が70dB前後の方は話し声を聞きとれるかというと、残念ながらそうではありません。

純音聴力検査で調べる音は、人の声や音楽などの色々な音の高さや音の質が混ざった音ではなく、「ぷー」「ぴー」という機械音です。そのため、ぎりぎり70dB前後の音が聴力検査で聴き取れる場合、「声は聞こえるけれど何を言っているかわからない」という方が多いです。

以上、耳鼻咽喉科で検査する聴力検査について簡単にお話ししました。お渡しした聴力検査の結果についてお聞きになりたいことがあれば、遠慮なく何でもご質問いただければと思います。