その抗生物質、本当に必要?ウイルスと細菌の違いを解説します

こんにちは。滋賀県守山市、小児科・アレルギー科・耳鼻咽喉科のきどわき医院です。

当ブログでも以前にいわゆる『かぜ』は9割がウイルスによるもので、抗菌薬は効かないことが多いです」とお話しました(詳しくは過去のブログ「抗菌薬について」もぜひみてみてください)。

ではなぜ、ウイルスには抗菌薬が効かないのでしょうか。今回は、知っているようで知らない「ウイルスと細菌の違い」を解説します。

1. 構造と増え方が違う!

細菌は「生き物」です。細胞を持ち、自分で栄養を取り込み、分裂して増えることができます。たとえば大腸菌や肺炎球菌などが代表的です。

一方ウイルスは細胞を持たず、遺伝情報(DNAやRNA)を膜に包んだ構造をしています。自分だけでは増えることができません。人や動物など、他の生き物の細胞の中に入り込み、その細胞の力を借りて増殖します。インフルエンザウイルスや新型コロナウイルスなどが有名です。

2. 大きさが違う!

細菌は1~10マイクロメートル(μm)ほどで、光学顕微鏡で観察できます。光学顕微鏡は小学校や中学校にもある一般的な顕微鏡ですね。

サランラップの厚みが10μmで、花粉の大きさより少し小さいぐらいです。肉眼では見えません。

一方、ウイルスは細菌のさらに1/10~1/1000ほどの大きさで、10~100ナノメートル(nm)程度しかなく、電子顕微鏡でしか見ることができません。

野口英世が黄熱病の研究中に黄熱病で命を落としたことで有名ですが、野口英世が黄熱病の病原体を光学顕微鏡で見つけられなかった理由は、黄熱病の原因が「ウイルス」であり、その大きさが光学顕微鏡の限界よりもはるかに小さかったためです。光学顕微鏡は細菌のような比較的大きな微生物は観察できますが、ウイルスはそれよりも何十倍も小さく、当時の技術では観察できませんでした。

3. 薬の効き方が違う!

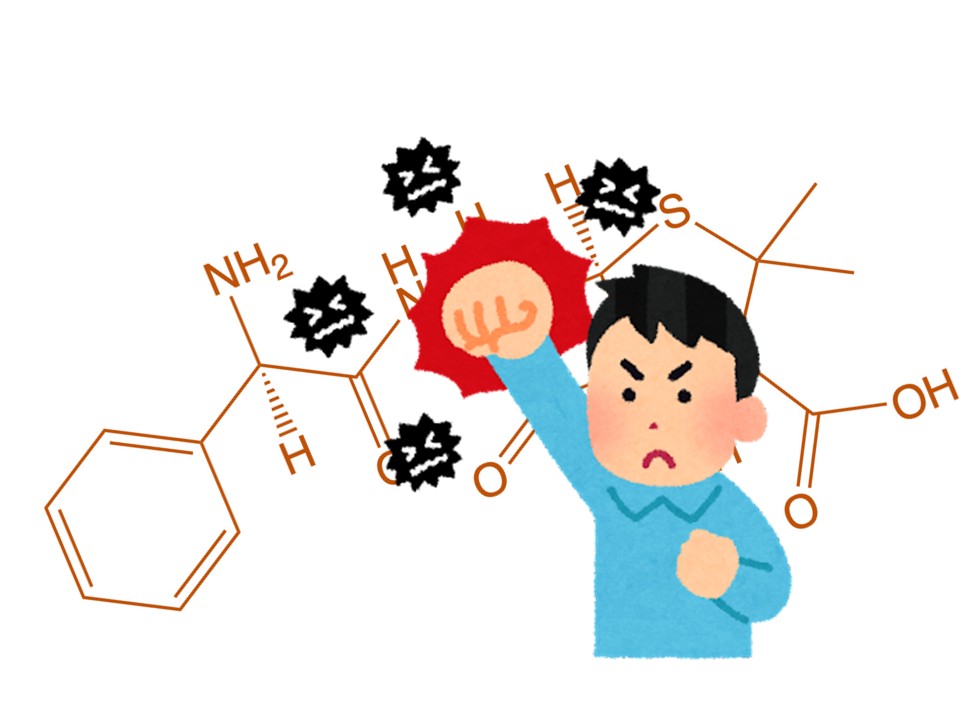

抗菌薬(抗生物質)は細菌にだけ効きます。細菌の構造や増殖の仕組みを狙って働くため、ウイルスには全く効果がありません。

ウイルス感染症には抗菌薬は無効で、多くは自然に治るか、症状を和らげる治療が中心です。必要に応じて抗ウイルス薬を使用することもあります。

まとめ

ウイルスと細菌は、どちらも目に見えないほど小さな微生物ですが、構造や大きさ、増え方、治療法が大きく異なります。

特にウイルスは抗菌薬(抗生物質)が効かず、むやみに抗菌薬を使うと、薬が効かない耐性菌が増えたり、不要な副作用の原因にもなります。

「次に体調が悪くなったときのために、今回もらった抗菌薬は少し残しておこう」という方が時々いらっしゃいます。お気持ちはよくわかりますが、予期せぬ悪い結果につながることもありお勧めできません。次に体調が悪くなった時が本当に細菌感染なのか、細菌感染だったとしても今回処方された抗菌薬が効く細菌なのかがわからないからです。

症状や病気の原因に応じて適切な治療を受けること、医師の指示に従って薬を使うこと、また予防のためにワクチン接種や手洗い、うがいなどの基本的な感染対策を心がけましょう!